Aufbau des Auges

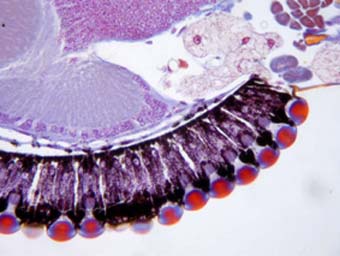

Das

erste Querschnittsbild zeigt den Aufbau des Mückenauges als sogenanntes

Komplexauge, einem Komplex oder einer Zusammenfassung von einer Vielzahl von

gesondert nebeneinander bestehenden optischen Einheiten.

Diese optischen Einheiten besitzen alle eine eigene Linse; sie sind im Bild

rot gefärbt. Der Aufbau der einzelnen Einheiten, die man Ommatidien nennt,

wird im Zusammenhang mit dem nächsten Bild erläutert.

Die Oberfläche des gesamten Auges ist ähnlich wie bei der Hausfliege am

ehesten als kugelförmig zu beschreiben.

Im Bild sieht man in der Mitte der linken Bildhälfte oberhalb der

einzelnen Ommatidien einen Bereich des Gehirns, nämlich einen Teil der

sogenannten Lamina.

Diese stellt den ersten von drei optischen Loben dar, die für die

Bildverarbeitung im Gehirn verantwortlich sind. Am oberen rechten Rand der

Ommatidienkette sind weißlich mit roten Zellkernen einige Fettzellen zu

sehen, rechts am oberen Bildrand einige quergeschnittene Muskeln, die

vermutlich zu den Mundwerkzeugen führen.

Die einzelnen Linsen sind mit offenbar sehr hartem Material in ihrer

Stellung im Komplexauge fixiert, denn der Schnitt durch diese Region des

Auges erwies sich als ausgesprochen schwierig. An dieser Stelle gab es immer

wieder Abrisse in den Schnitten und sogar Scharten im Mikrotommesser. Der

Durchmesser der Linsen ist beachtlich klein: Er beträgt nur ca. 25 mµ. Zum

sinnfälligen Vergleich habe ich den von der Fassung freien Durchmesser der

vordersten Linse einer alten Leitz 100er Ölimmersion gemessen: er ist mit

etwa 1150 mµ 46 mal größer als der der Mückenlinse.

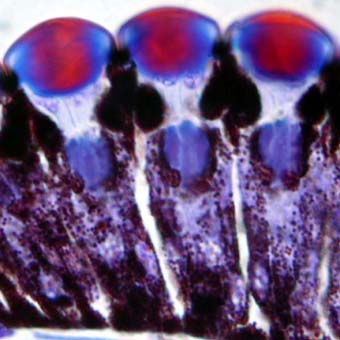

Im nächsten Bild sind drei Ommatidien vergrößert abgebildet. Unterhalb der

im wesentlichen rot gefärbten Linsen schließen sich Kristallzellen gut

lichtdurchlässige Zellen - als Teil des optischen Apparates an, die im Bild

nur schwer, blassblau gefärbt, zu erkennen sind.

Von diesen Zellen

fallen vor allem die Zellkerne direkt unterhalb der Linsen auf; sie sind

jedoch nur aufgrund der Färbung zu sehen. Ein Querschnitt durch die

Ommatidien würde zeigen, dass sich unter jeder Linse vier in der Achse des

Strahlengangs angeordnete Kristallzellen befinden. Je eine Trennwand

zwischen den Kristallzellen ist in den beiden linken Ommatidien als etwas

stärker gefärbte senkrechte Linie zu sehen.

Unmittelbar im Anschluss an die Kristallzellen finden sich die eigentlichen

Organe der Photorezeption, die sogenannten Rhabdomere. Sie sind im Präparat

stark blau gefärbt. Sie bestehen im wesentlichen aus Mikrovilli also

feinen Härchensäumen - mit Lichtleitereigenschaften, die als Organe der

Phototransduktion Lichtreize in entsprechende elektrische, durch das Gehirn

zu verarbeitende Ströme verwandeln. Die feinen Härchen der Mikrovilli

selbst sind nicht zu erkennen, da sie sich dem Auflösungsvermögen

des Lichtmikroskops entziehen. Mehrere Rhabdomere sind in jedem Ommatidium

zu einem sogenannten Rhabdom zusammengefasst.

Alle Ommatidien sind im oberen Bereich gegen die Nachbarommatidien mit

Pigmenten optisch abgeschirmt, die im Präparat bräunlich schwärzlich, zum

Teil als Konglomerat zu sehen sind. Die Pigmente trennen insbesondere die

Linsen und die anschließenden Kristallzellen optisch voneinander, aber auch

die einzelnen Rhabdome. Darüber hinaus bilden die Pigmente oberhalb der

Rhabdome eine Lochblende, mit der verschiedene Lichtstrahlen vergleichbar

der Blende bei der Kamera ausgeblendet werden.

Eine überschlägige Schätzung der Zahl der Ommatidien ergab für meine

Mückenart weniger als 700 pro Komplexauge, eine vergleichsweise geringe

Zahl: Die Hausfliege besitzt ca. 4.000 und die Libelle ca. 28.000 Ommatidien

pro Komplexauge (Seifert (2) Seite 144). Für den Mückenkopf kommt von

vorneherein nur eine geringere Zahl in Betracht als bei den genannten

Insekten, da der Durchmesser des Mückenkopfes erheblich kleiner ist als bei

jenen Tieren und die Größe der Ommatidien aus optischen Gründen nicht

entsprechend verkleinert werden kann. Dies zeigt eine einfache Überlegung:

Wenn die Mücke pro Komplexauge genauso viele Ommatidien besitzen soll, wie

die Hausfliege oder gar die Libelle, müsste ihre Anzahl von 700 mit dem

Faktor ca. 5,7 bzw. 40 multipliziert werden. Wenn dabei die Kopfform nicht

vergrößert werden soll, muss sich zum Ausgleich der Durchmesser der Linsen

verringern. Die Linsen sind in sechseckige Formen eingebettet. Die

Seitenlänge dieser Sechsecke habe ich für die hier untersuchte Mücke mit

14,5 mµ ermittelt und bin bei meiner Berechnung vereinfachend von gleichen

regulären Sechsecken für das gesamte Auge ausgegangen. Es ergibt sich dann

rechnerisch, dass die Seitenlänge dieses Sechsecks bei einer Mücke mit 4000

Ommatidien auf etwa 6 µm und bei einer Mücke mit 28.000 Ommatidien auf etwa

2,3 µm reduziert werden müsste, wenn die Kopfform erhalten bleiben soll.

Selbst wenn die Linse wie ein Innenkreis unmittelbar an die Kanten des

Sechsecks anstoßen würden, würde der Durchmesser der Linsen dann nur ca.

10,4 µm bzw. ca. 4 µm betragen. Beim letztgenannten Wert würde die erhoffte

Auflösungsverbesserung durch Beugungserscheinungen spätestens an der Stelle,

an der die Pigmente die Lochblende bilden, zunichte gemacht werden. In jedem

Fall würde die ausnutzbare Lichtmenge, die auf die einzelnen Rhabdomere

fallen würde, stark verringert, wenn Rhabdomere mit den entsprechenden

Mikromaßen überhaupt denkbar wären. Es wird sich im Abschnitt neuronale Verschaltung

zeigen, dass die Evolution aber schon bei den tatsächlich bestehenden

Augenmaßen der Mücke einen Weg suchen musste, um die ausnutzbare Lichtmenge

zu vergrößern und so die Sehfähigkeit im Dunkeln zu verbessern.

Die relativ kleine Zahl der Ommatidien hat natürlich Auswirkungen auf das

Auflösungsvermögen des Mückenauges. Es ist wesentlich bestimmt durch den

Divergenzwinkel als dem Winkel, den die Sehachsen der einzelnen Ommatidien

zueinander bilden. Aus dem ersten Querschnittsbild habe ich für das hier

beschriebene Mückenauge graphisch überschlägig den Divergenzwinkel an dieser

Stelle des Auges aus dem Gesamtwinkel aller abgebildeten Ommatidien mit ca.

7 ° ermittelt. Für die Komplexaugen von Insekten wird im Mittel ein

Divergenzwinkel von 1° bis 3° angegeben ( Dettner (1) S.330). Die

untersuchte Mücke verfügt also insoweit nicht über ein besonders

leistungsfähiges Komplexauge.